1 研究背景

2 东北地区科技人才集聚度测评分析

表1 2005—2021年各省份科技人才集聚度一览表 |

| 地区 | 年份 | 集聚程度现状 | 集聚程度 变化趋势 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2005 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | |||

| 北京 | 7.73 | 4.04 | 3.98 | 3.86 | 3.70 | 绝对优势地区 | ↓ |

| 上海 | 4.29 | 2.51 | 2.33 | 2.39 | 2.34 | → | |

| 浙江 | 1.05 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.41 | ↑ | |

| 广东 | 1.01 | 1.57 | 2.21 | 2.26 | 2.96 | ↑ | |

| 江苏 | 1.55 | 2.19 | 2.16 | 2.39 | 2.46 | ↑ | |

| 天津 | 2.78 | 2.87 | 1.66 | 1.52 | 1.50 | 相对优势地区 | ↓ |

| 重庆 | 0.82 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 0.94 | 相对劣势地区 | → |

| 福建 | 0.70 | 1.19 | 0.90 | 1.16 | 0.93 | → | |

| 陕西 | 1.28 | 0.87 | 0.90 | 0.81 | 0.76 | ↓ | |

| 湖北 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.83 | 0.88 | → | |

| 辽宁 | 1.47 | 0.79 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | ↓ | |

| 湖南 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.80 | 0.76 | → | |

| 山东 | 1.00 | 1.14 | 0.67 | 1.01 | 0.61 | ↓ | |

| 安徽 | 0.50 | 0.83 | 0.65 | 0.80 | 0.77 | → | |

| 江西 | 0.53 | 0.43 | 0.65 | 0.70 | 0.68 | → | |

| 四川 | 0.75 | 0.61 | 0.56 | 0.51 | 0.55 | → | |

| 宁夏 | 0.58 | 0.60 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | → | |

| 河南 | 0.57 | 0.64 | 0.47 | 0.65 | 0.48 | 绝对劣势地区 | → |

| 吉林 | 0.93 | 0.74 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | ↓ | |

| 河北 | 0.61 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | ↓ | |

| 黑龙江 | 0.95 | 0.53 | 0.4 | 0.32 | 0.21 | ↓ | |

| 山西 | 1.09 | 0.45 | 0.4 | 0.41 | 0.38 | ↓ | |

| 云南 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.32 | 0.30 | → | |

| 贵州 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | → | |

| 内蒙古 | 0.53 | 0.50 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | → | |

| 甘肃 | 0.68 | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | ↓ | |

| 广西 | 0.40 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | → | |

| 青海 | 0.63 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | ↓ | |

| 海南 | 0.35 | 0.35 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | → | |

| 新疆 | 0.46 | 0.33 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | ↓ | |

| 西藏 | 0.41 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | ↓ | |

3 东北地区科技人才集聚的困境分析

3.1 经济发展相对缓慢

3.2 产业及地区薪资待遇水平差异显著

表2 2022年东北三省与部分省市全省全口径城镇单位就业人员平均工资比较 (元) |

| 省份 | 年平均工资 | 月平均工资 |

|---|---|---|

| 辽宁 | 82 116 | 6 843 |

| 广东 | 105 684 | 8 807 |

| 江苏 | 121 724 | 10 144 |

| 浙江 | 101 800 | 8 483 |

| 四川 | 84 912 | 7 076 |

| 吉林 | 79 864 | 6 655 |

| 黑龙江 | 88 235 | 7 353 |

3.3 招才引智依然是政府主导,企业主体作用缺失

4 新时代东北地区科技人才集聚的比较优势分析

4.1 产业比较优势

4.2 科教比较优势

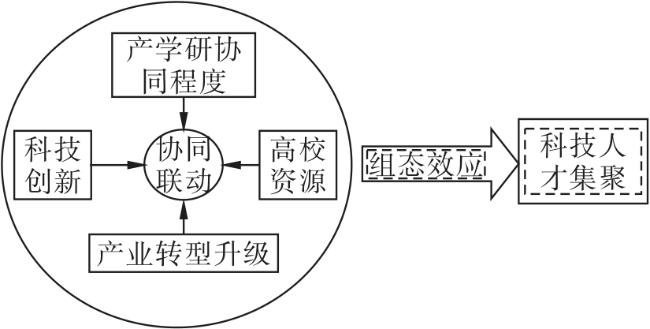

5 东北地区科技人才集聚的路径分析

5.1 变量选取

5.1.1 产业转型升级

5.1.2 产学研协同程度

5.1.3 高校资源

5.1.4 科技创新

5.2 变量测量

5.2.1 结果变量

5.2.2 条件变量

5.3 变量校准

表3 结果变量与条件变量 |

| 变量名称 | 变量校准 | ||

|---|---|---|---|

| 完全隶属 | 交叉点 | 完全不隶属 | |

| 科技人才集聚 | 2.28 | 0.56 | 0.21 |

| 产业转型升级 | 73.1 | 44.5 | 37.55 |

| 产学研 协同程度 | 45 956.5 | 8 011 | 3 495 |

| 高校资源 | 158 | 106 | 10 |

| 科技创新 | 114.975 65 | 110.865 3 | 14.867 3 |

5.4 数据分析

5.4.1 必要条件分析

表4 必要条件分析 |

| 前因条件名称 | 高科技人才集聚度 | |

|---|---|---|

| 一致性 | 覆盖度 | |

| 产业转型升级 | 0.952 171 | 0.950 796 |

| ~产业转型升级 | 0.460 143 | 0.369 616 |

| 产学研协同程度 | 0.876 809 | 0.946 052 |

| ~产学研协同程度 | 0.549 998 | 0.416 804 |

| 高校资源 | 0.825 359 | 0.733 419 |

| ~高校资源 | 0.525 360 | 0.468 649 |

| 科技创新 | 0.857 968 | 0.773 856 |

| ~科技创新 | 0.538 404 | 0.473 248 |

5.4.2 组态充分性分析

表5 条件组合分析结果 |

| 高科技人才集聚 | 非高科技人才集聚 | |||

|---|---|---|---|---|

| 前因条件 | H1 | H2 | NH1 | NH2 |

| 产业转型升级 |  |  |  | |

| 产学研协同程度 |  |  |  |  |

| 高校资源 |  |  |  | |

| 科技创新 |  |  | ||

| 一致性 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.95 |

| 原始覆盖度 | 0.76 | 0.36 | 0.52 | 0.44 |

| 唯一覆盖度 | 0.41 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |

| 解的一致性 | 0.90 | 0.88 | ||

| 解的覆盖度 | 0.77 | 0.71 | ||

|

代表核心条件存在;

代表核心条件存在;  代表核心条件缺失;

代表核心条件缺失;  代表边缘条件存在;

代表边缘条件存在;  代表边缘条件缺失; “空白”代表该条件可以出现也可以不出现。

代表边缘条件缺失; “空白”代表该条件可以出现也可以不出现。